從編戶齊民到避秦:數位時代的亞洲身分自主權發展 | From Households to Exiles: Tracing the Rise of Identity Autonomy in Asia’s Digital Age

Article by 黃彥霖 Yen-Lin (mashbean) Huang

Abstract:

This article analyzes the public administration tradition of “population registration and control” in East Asia and examines digital identity policies enacted by various Asian governments. It explores whether path dependence on centralized authority is manifest in cyberspace. The regulation of individuals’ freedom of movement is a common expression of governmental power, often reflected in issuing identification documents. In the digital age, this principle persists as governments’ digital identity policies influence citizens’ ability to navigate cyberspace and exercise their rights to private communication. At its core, this issue relates to the fundamental right to informational privacy—individuals’ self-control over their data. Despite the unification of the global internet, the geopolitical contexts within which it is used vary greatly, creating different digital environments. This divergence is especially pronounced in the AI-driven digital era, where fake accounts and deepfakes proliferate. The increasing demand for users to prove they are real persons compels them to disclose their “citizen” identity. In this context, interactions between sovereign states and cross-border internet service providers become more frequent. Digital identity policies underpin these interactions, profoundly impacting issues such as digital footprints and digital surveillance—whether conducted by governments or platforms. Government-issued digital identities represent a spectrum of privacy. This spectrum ranges from centralized, authority-driven biometric data management to human-centric models where citizens autonomously manage their digital identities. This article investigates how digital identity policies implemented under various political regimes influence how citizens participate as internet users.

摘要:本文從東亞編戶齊民的公共管理傳統,分析亞洲各政體所頒布的數位身分政策,從而推斷中央集權的路徑依賴現象是否於賽博空間中存在。管制民眾遷徙的自由是政府常見的權力展現,其具體而微展現在身分證件核發之中,這在數位時代中也是如此,政府的數位身分政策會影響人民在賽博空間中的遷徙與秘密通訊自由,其背後的核心權利為個人自主控制個人資料之資訊隱私權。縱使全球網際網路只有一個,在不同地緣政治環境中,網路使用的情境仍然大不相同,尤其是在 AI 來臨的數位時代,虛假帳號與深度偽造甚囂塵上。網路使用者需要證明自己為真人的需求提升,此時使用者便需要揭露自己的「公民」身分。在此脈絡中,主權國家與跨境網路服務商的互動關係便會更加頻繁。而各國數位身分政策便是關係的理據,其足以大幅度影響數位足跡與數位監控等議題,無論是政府監控還是平台監控。政府核發的數位身分呈現了一道基於隱私自主的光譜。從以權威機關為中心至以人為中心,分為生物辨識資料集中管理至公民自主管理。本文探討不同政體下所實施之數位身分政策,如何影響各國公民成為一個網路使用者。

Keywords: Self-Sovereign Identity, e-government, Certificate Authority, Decentralized Identity, Digital Surveillance

關鍵詞:數位自主權、電子化政府、權威機關、去中心身分、數位監控

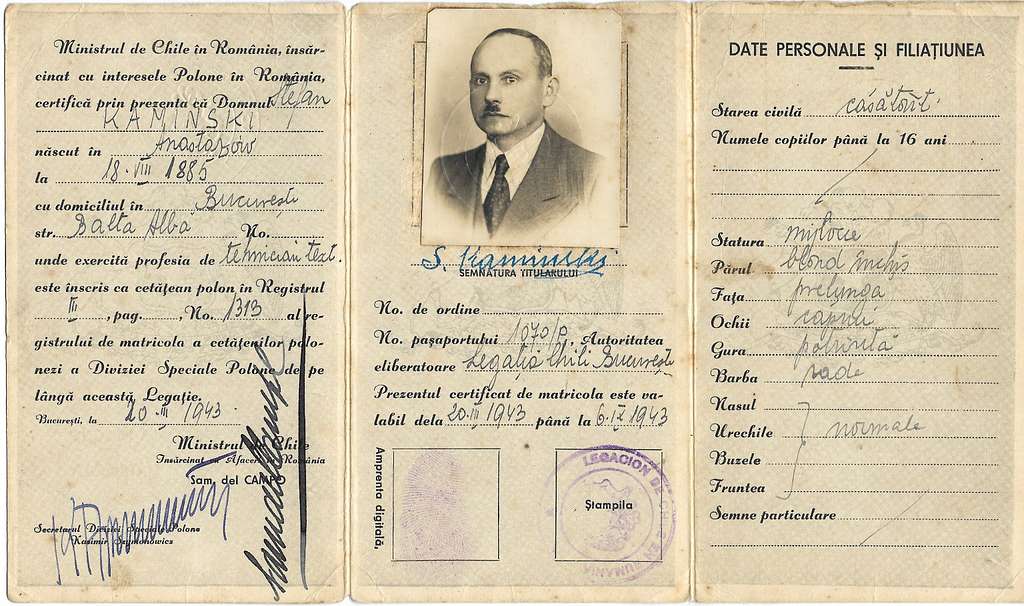

Header Image: 網路權限之於數位身分如同邊境管制的旅行文件, collection by Huddyhuddy is licensed under CC0.

引言:本文的隱喻與各國數位身分治理模型

本文以「編戶齊民」與「避秦」作為規範性與分析性的隱喻,對應數位身分治理的兩種模式。此二詞在文中是分析框架的比喻,用以比較不同政治社會脈絡下的權力配置與資料控制,對非東亞社會,係以隱喻連結治理集中度,不作歷史承襲之實證主張。

「編戶齊民」為以權威機關為中心(Certificate‑Authority‑Centric, CA‑Centric),其重點在集中式的身分資料治理,由政府或單一授權機關統一識別—驗證—授權三層流程,身分識別碼與生物辨識資料多以中央資料庫管理,並以實名制與跨域整合提升行政效率。典型做法可見於高度集中的印度 Aadhaar 與新加坡 SingPass 等模式,以及基於實名制的中國「網證/網號」設計。此路徑利於效率與治安,但也強化可見的監管足跡與濫用風險。

「避秦」為以人為本(Human‑Centric),其重點在分散式與公民自主管理,政府負責「識別」與核發可驗證憑證,而「驗證/授權」盡量在個人裝置端完成,由個人以選擇性揭露、零知識證明等技術最小化暴露。制度上以數位皮夾(Digital Identity Wallet)為核心,政策典型為歐盟 eIDAS 2.0錨定的架構,亞太則見不丹 NDI、紐西蘭 DISTF 的信任框架,日本以 DFFT/Trusted Web 發展可信資料流通。臺灣自 2024 年起推動「分散式驗證與授權計畫」亦朝此方向。「避秦」強調對抗過度集中化規管,讓公民有可自主使用的資料主權。

當權威機關延伸至賽博空間

綜觀亞洲近代史,各國之間皆在民族國家與多民族治理之間衝突不斷。而身分證件是各國戶籍政策發展史的具體而微,我們可以從證件本身的字裡行間,或其隱含的權利義務,觀察到各國在公共服務或管制公民自由時所採取的治理方向。

自畫像兼攝影集《X=Y Identities》(2019)適合作為參照案例。《X=Y Identities》由現居緬甸的奧地利籍視覺藝術家盧卡斯.柏克(Lukas Birk)拍攝製作,其攝影集仿製為一件皮夾,封面由棕色皮革紙樣打凹而成。整本攝影集就是柏克仿製各國證件的掃瞄檔,每張證件上頭的人像皆由柏克根據證件需求拍攝。攝影集甚至附贈六張「假」證件,包含香港永久居民身份證、巴基斯坦國民身分證與金匠藝術學院學生證等等。

圖1、《X=Y Identities》攝影集,作者自行攝影

緬甸從二戰後自英國殖民地獨立以來,經歷多次政變和軍方統治,同時其政治體制深受民族與宗教矛盾影響。其中緬甸公民身分證(Citizenship Card)核發給官方承認的135個「國家認可民族」(major national ethnic race)成員。羅興亞人(Rohingya people)並不在此列,只能申請臨時登記證(Temporary Registration Card),該政策已於西元 2015 年廢止,重新成為緬甸政策下的非法移民。

根據柏克自述:「身分和我們所攜帶的身分證件背後的權威元素是我們日常生活中不可或缺的關鍵元素。然而它們也會對使用者形成障礙和意象不到的困境,因為其背後之制度不一定對其公民有利。X=Y 測試了系統的邊界,以及如何將其與贗品、真品和自畫像所創造的生活想像,連在一起使用。」旅居緬甸的攝影師利用身分的錯置,討論邊界管制、戶籍制度與遷徙自由之間的議題。

當二十一世紀到來,亞洲各國接入網際網路,網路使用者得以在賽博空間(Cyber Space)享受遷徙與言論自由,新型態的公共行政挑戰使各國政府採取不同措施,發展出「以權威機關為中心」(Certificate-Authority-Centric)或「以人為中心」(Human-Centric)兩種截然不同的樣態。

譬如線上便民服務、兒少權益與成人內容保護、違禁品線上交易管制,甚至是造訪國外網站的權利,都與政府有所關聯。這些議題在不同政治體制的國家,對於公民而言有完全不同的互動形式。尤其是賽博空間衍生的獨特議題,如類似於邊境管制的防火長城(Great Firewall, GFW)、強制實施的網路斷線(Internet Outage)等,這些議題隱含了各國數位主權的權力投射(Power Projection)。

因此在數位時代,仿同紙本身分證件,我們可以更進一步從「數位身分」政策觀察各國政體與公民之間的關係。根據經濟合作與發展組織(Organization for Economic Co-operation and Development, OECD)定義,數位身分(Digital Identity)作為數位公共建設(Digital Public Infrastructure, DPI),是各國之間必須提供給公民的基礎公共服務。這是因為當電子化政府(e-government)已臻成熟,如健康、行政、金融、電信等業務進入數位轉型(Digital Transformation)時代,沒有政府核發的數位身分,第三方公共服務或私人服務便很難驗證使用者的公民身分。這導致「身分」的認定重新掌握回權威機關手上。而一司法管轄區最大的權威機關,即為政府本身。

圖2、數位身分證件是數位社會的基礎建設(Photo: UN Women/ Fatma Elzahraa Yassin is licensed under CC BY-NC-ND 2.0)

因此即使進入數位時代,身分(administrative identity, ID;指可被制度驗證之法律/行政身分)與認同(Identification as Self-understanding;指個人與群體的歸屬理解)依然緊密交織。前者是權力配置與權利義務的具體展現,後者是文化與政治的協商。討論數位身分時,必須同時納入政治權力與區域文化脈絡。尤其當某些人在法律上未被承認為公民或合法居留者時,往往也無法取得對應的數位身分憑證,因而在健康、行政、金融、電信等數位服務的場域遭遇系統性限制;即便具有強烈的自我認同,也難以轉化為可被驗證的權利通行證。[1]

編戶齊民:東亞數位公共管理的歷史遺緒

而東亞數位身分政策脈絡,或許可以從過去中央集權管制的「編戶齊民」制度開始。編戶齊民始於戰國時代的秦國,並在秦朝統一中原後擴大執行。編戶齊民的核心思想為「百姓是國家的資產」,因此透過詳實的戶籍登記,將能更有效率的使用資產,無論是賦稅還是兵役等。編戶齊民讓中國歷史從封建時代走向郡縣制度,並強化了中央集權的行政管理制度。

東亞各國如今也可以見諸遺緒。中國於1958年制定《中華人民共和國戶口登記條例》,目標在於控制人口遷徙,維護社會穩定。過去的農業戶口制限制了農民就業與遷徙權利,因此產生了嚴重的「農民工」問題,2016 年後雖有改革(居住證、落戶方案),但多數研究指出農民工在教育、醫療、社保等權利上仍僅獲部分與選擇性開放,結構性不平等未完全消解。[2] 此外新冠肺炎(COVID-19)期間,其小區制與健康碼等封閉管理模式,也可作為編戶齊民之延伸。而 2024 年由中國公安部與網信辦發布之《國家網絡身份認證公共服務管理辦法(徵求意見稿)》規劃上網需實名制之「網證網號制度」也是相同概念;

大韓民國的戶籍登錄制度(호적제도,Hojok Jedo),延續自高麗時代的戶籍簿,以男丁為核心,強調血緣與家庭的重要性。直到 2008 年韓國政府才以「個人基礎登錄制度」(개인별 주민등록제도)進行改制,取消戶主的概念。此外韓國於 2024 年 12 月開始,根據《居民登記法》推出電子身分證,將身分證寫入手機中;

日本之戶籍(こせき,Koseki) 制度可追溯至大化革新時代的「班田收授法」,至今仍以家庭為核心,此外日本政府於 2016 年推出個人編號卡(マイナンバーカード),核發實體 IC 卡並配有 12 個數字編號的證件給日本民眾使用,卻因個人資訊集中式管理與資料外洩的風險,至今仍未完全普及;

臺灣的戶籍制度在日治時期被逐步落實,將漢人與原住民分開管理,而中華民國在台灣時,政府透過戶籍法持續管理,並且核發國民身分證。而類似於日本的個人編號卡,臺灣的數位身分證(New eID)計畫於 2021 年因集中式管理的隱私與資安疑慮而暫緩實施。

從以上四國政策可知,當數位時代來臨,基於電子化政府需求,有關身分的政策也有很大的機會根據路徑依賴(Path Dependency)而產生編戶齊民的延伸。路徑依賴指的是制度或政策一旦被建立,會因歷史選擇所帶來的慣性,而使後續發展傾向延續既有路徑,即使存在更優替代方案,也往往難以轉換。編戶齊民的概念若無民主政體主動自覺的自我改造,其集中式管理民眾的精神仍將深植於法制、公共管理等的業務當中。

數位匯流:由政府與平台的「雙軌」編戶齊民

此外,當數位匯流(Digital Convergence)時代來臨,使用者的日常娛樂、社交與工作需求遠大於申辦政府業務,因此私人經營的數位身分重要性也日益重要。以臺灣為例,LINE、Meta 企業所推出的臉書(Facebook)、Instagram 或 Google 等服務,其使用人口比例都已超過八成,其覆蓋率遠超許多政府核發之電子憑證。

再加上聯邦式身分(Federated Identity)標準成熟,過去使用者需要建立帳號、記憶密碼才能使用各網路服務的時代已漸漸過去。聯邦式身分是指一種跨系統或跨組織的身分管理方式,允許使用者透過單一帳號或憑證,在不同的服務或平台之間進行安全的認證與存取。其核心概念是「一次登入,多處使用」,透過標準化協議(如 SAML、OAuth、OpenID Connect)建立信任關係,使多個機構能共享與驗證身分資訊,而不必重複建立或管理獨立帳號。譬如「以 Google 帳號登入」的服務對大眾而言相信已不陌生。

當民眾享受其便利性,以大型平台服務的帳號登入另一個小型服務時,大型平台帳號,如 Google 帳號等,在無形之中已具有數位身分的意義,由跨境平台所經營跨國「替代型」公共服務於焉誕生,其重要性不亞於主權國家之公共服務,更重要的是,其爭議性也同步升級。

這是因為在賽博空間中,當新服務對象要證明新使用者的可信度時,往往仰賴於跨境平台所提供之數位身分服務,而非政府公共服務。無論是「開啟電子郵件確認」、「輸入驗證碼」甚至是「至驗證器 App 取得一次性密碼」等服務,皆仰賴大型平台。若該數位帳號被駭,使用者將損失慘重,連帶許多其他登入服務也將受影響。另一方面,根據使用者服務條款,跨境平台有權停用使用者的數位帳號,這將連帶使其衍生之數位身分受到影響,如同主權國家之禁治產宣告、褫奪公權等作法。

因此若要梳理集中管理的數位身分,除了電子化政府脈絡,也需要將跨境平台的替代型公共服務納入其中。一地之公民在某種程度上,也被跨境平台「編戶齊民」了。平台可以將你的身分資料,以演算法偵測方式進行行政管理,也可以販售給數位廣告業者獲取盈利,甚至作為語料訓練 AI 人工智慧模型,如大型語言模型、多模態模型等。編戶齊民是數位匯流的起點。先有「編戶齊民」,才有「數位足跡」,有了「數位足跡」,才可以達到監管與盈利,於政府端即為徭役賦稅,在平台端即為廣告收入。

根據 OpenID 基金會於 2023 年發表《以人為本的數位身分》(Human-Centric Digital Identity)報告書的「數位身分架構模型」,關於數位身分的申請與使用,不外乎分為三項服務,分別是身分識別(Identification)、身分驗證(Authentication)、身分授權(Authorization)。簡而言之,身分識別為確認你是誰,如你的名字或帳號等;身分驗證為透過證據,確認你就是你所聲稱的身分,如指紋辨識、密碼確認、信物確認等;而身分授權為將你的個人資料授權給第三方使用,如申辦手機門號、領取稿費等。

而不同的國家依據這三項服務的集中式程度,可以畫出一道「集中——分散」的光譜。全球規模最大,也是最集中的數位身分資料庫為印度的 Aadhaar,計有超過十億人使用。民眾之生物辨識資料與個人資料皆儲存於政府資料庫中。這代表民眾若要行使驗證或授權服務(權利),皆會在操作過程中讓政府知曉其足跡。印度 Aadhaar 雖然成功推動印度數位轉型的過程,大幅提升政府服務效能,卻也面臨資料外洩、強制申請以及資源分配不公等問題。而新加坡的 SingPass 服務也採用集中式個人資料的傳輸模式,為新加坡居民提供快捷便利的認證與授權服務。

另一方面,位於光譜另一側的數位身分為最具分散式精神的解決方案,典型案例為歐盟於 2024 年立法通過之歐洲電子身分與信任服務倡議(eIDAS2.0)。根據該法案,歐盟各會員國需提供數位皮夾(Digital Identity Wallet)作為公共服務,所有個人資料、生物識別資料等應儲存於民眾的裝置端,政府僅需完成「識別」任務,並核發數位憑證(Digital Credential),「驗證」與「授權」得由民眾自行決定,政府不能也無需追蹤民眾的數位足跡,因此大幅下降數位監控的可能性。在此脈絡下,民眾終於能脫離「編戶齊民」,取回個人資料之自主控制權,從中央集權的公共管理思維中,走向分散式、獨立自主的社會。這樣的概念稱為「數位自主權」(Self-Sovereign Identity)。

在亞太區域,不丹於 2023 通過不丹國家數位身分法案(Bhutan National Digital Identity, NDI),已推出不丹的數位皮夾服務,走在數位身分政策的最前沿;日本透過可信任資料自由流(Data Free Flow with Trust, DFFT)政策,以可信任網路(Trusted Web)概念推動個人憑證自主之發展;紐西蘭於 2024 年 11 月通過數位身份服務信任框架(Digital Identity Services Trust Framework, DISTF),為以人為本的數位身分奠定法源基礎。臺灣部分也於 2024 年起推動「分散式驗證與授權計畫」,推動數位皮夾數位公共建設發展。

結論:數位隱私作為一種新型態的人權觀念

臺灣自 2005 年因換發身分證政府得以強制人民捺取指紋爭議,司法院發布釋字第603號解釋後,「個人自主控制個人資料之資訊隱私權」上升至憲法討論層次。雖然至今仍無明確法規訂定,卻也扣合近年因密碼學技術而產生之「數位自主權」(SSI)精神,包含分散式識別符(Decentralized Identifier, DID)與可驗證憑證(Verifiable Crendential, VC)標準,還有選擇性揭露(Selective Disclosure)與零知識證明(Zero-Knowledge Proof, ZKP)等技術進展。

但是在技術標準採納之前,公共政策的決定仍很大程度依賴於該國的社會脈絡與政治型態。當具有承繼「編戶齊民」傳統的中央集權政府進入賽博空間,其所提供的公共服務如何不屈服於路徑依賴,而創造出屬於以人為本的數位身分政策。數位身分的技術路線從來不是純粹的技術選擇,而是由政治型態、行政體制、國際規範與商業平台經濟共同塑形的結果。本文以編戶齊民與避秦作為隱喻,對應由權威機關集中管理到以人為本的分散治理之光譜。民主常提供較強的權利基礎與外部監督,使政策更有空間朝人本化調整,不過在相近的民主語境中,仍可見從高度集中到強調自主管理的多元政策模式。

臺灣與日本之所以出現相對明顯的突破,一方面源自政府內部新組織設立及其相伴的任務執掌,新設數位專責部門(臺灣數位發展部、日本數位廳),將身分與資料治理從傳統戶役政的登記管制邏輯,轉為以公共服務與權利保障為核心;另一方面,權利基礎與公私信任也提供了制度轉向的政治契機,臺灣自釋字 603 號以降,資訊隱私被提升為個資之自主控制權,2021 年數位身分證(New eID)因集中式管理與資安爭議暫緩,2024 年轉向「分散式驗證與授權」與數位皮夾架構;日本的個人編號卡亦因集中風險與外洩爭議而倒逼政府調整。這些路徑大體契合本文所述的人本路徑,即政府負責識別與核發憑證,驗證與授權儘量在裝置端完成、並由個人主動揭露最小化資料。

韓國的發展則顯示行動化並不等於以人為本,雖然自 2008 年改採個人基礎登錄、2024 年將居民身分證寫入手機,但若驗證與授權仍須回到中央系統,其資料控管的重心依舊偏向政府,屬於「編戶齊民」光譜上較集中的一側;也因此,即便便民程度提升,足跡可見度與對個人資料的實質控制權仍未根本鬆動。

此外必須正視數位平台的事實權力。對多數民眾而言,跨境平台帳號已是日常通行的事實身分,政府若僅強化集中實名制,既無法回應 AI 時代真人證明的需求與隱私風險,也可能把公共治理邊緣化至平台條款之下。真正的「避秦」並非否定國家在身分識別層的角色,而是以數位自主架構重新分工,將把身分識別置放於公共服務,而將身分驗證、授權等交諸個人,並以選擇性揭露與最小化資料流動來抑制數位足跡被監控的可能。

尤其當人工智慧工具成熟,深度偽造(Deepfake)與虛假帳號足以擾動數位公共空間,實名制與身分管制是直觀有效的解決方案,卻有侵犯民眾自由與數位監控的風險。該議題如同現實地理空間的邊境管制與多民族治理政策,從來都不是單靠技術便可以處理的議題。再加上跨境企業實質上已有數位身分服務控制權力,政策決策者如何兼顧複雜的國內共識與國際關係,在民眾、人權、公共管理與數位經濟之間取得平衡,是為難題。本文提出三個核心問題:誰掌握個資權力?資料存於何處?足跡對誰可見?能否據此調整制度設計,將決定各國是持續延伸「編戶齊民」,還是邁向以人為本的公共路徑。

Notes:

[1] 本文所稱的「認同」為強調「誰是我們」的文化政治邊界。當國家以民族分類、戶籍或實名制劃定承認範圍時,部分自我認同(例如特定族群或國族認同)可能無法轉化為制度上的身分。例如緬甸長期僅向「國家認可民族」核發公民身分證,羅興亞人即便自我認同為羅興亞,仍難以取得公民證及其數位化版本,導致實體與數位空間皆遭受排除之苦。而當數位空間進入全球化,跨境平台提供的替代性公共服務中,帳號亦扮演「數位身分」。平台得依服務條款停用帳號,而服務條款依照各地司法管轄區的法律所規範,亦影響使用者,也在事實上成為認同的規訓。因此國家與平台形成了雙軌的「數位身分治理」,其效果會回過頭來形塑並限縮認同的公共展演。

[2] 參見《中華人民共和國戶口登記條例》(1958),以控制遷徙、維持秩序;農業戶口長期限制就業與流動,造成「農民工」問題(Chan 2010);2016 年《居住證暫行條例》及落戶方案實施後,研究仍指出流動人口在教育、醫療等權利上僅獲部分保障(Wang 2020; Xu et al. 2021; Li et al. 2022)。

References:

Birk, L. (2019). X=Y I·den·ti·ties. Retrieved from https://www.lukasbirk.com/portfolio/xy-i·den·ti·ties/

Shan Herald. (2017, December 5). Population census: The problematic of 135 ethnic groups categorization. Archived on January 29, 2022. Retrieved March 8, 2023, from https://shanherald.org

Tin Soe. (2009, December 2). Temporary registration card (TRC) for Arakanese Rohingya. Kaladan Press. Retrieved from https://www.bnionline.net/en/kaladan-press/item/7497-temporary-registration-card-trc-for-arakanese-rohingya.html

Flanagan, H. (2023, May 4). Government-issued digital credentials and the privacy landscape. OpenID Foundation.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2024). G7 mapping exercise of digital identity approaches. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/56fd4e94-en

杜正勝. (2022). 古今論衡, 39. 中央研究院.

中華人民共和國戶口登記條例. (1958, January 9). 全國人民代表大會常務委員會.

中華人民共和國公安部, & 国家互联网信息办公室. (2024, July 26). 国家网络身份认证公共服务管理办法(征求意见稿).

Chan, K. W. (2010). The household registration system and migrant labor in China. Population and Development Review, 36(2), 357–364.

Wang, X. (2020). Recalibrating hukou policy under “top-level design.” Journal of Current Chinese Affairs, 49(1), 115–136.

Xu, H., et al. (2021). The association of residence permits on utilization of health services among migrants in China. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(16), 8705.

Li, P., et al. (2022). Effect of hukou accessibility on migrants’ long-term urban integration: Evidence from Hubei Province. Sustainability, 14(7), 3839.

中華民國內政部戶政司. (2023). 與社會各界溝通之重要活動及 New eID 規劃內容重點. Retrieved from https://www.ris.gov.tw/app/portal/789

Garber, E., & Haine, M. (Eds.). (2023, September 25). Human-centric digital identity: For government officials. OpenID Foundation.

黃彥霖. (2024, January 20). 光復自己——保護隱私的分散式身分. 臺灣數位發展部. Retrieved from https://moda.gov.tw/press/dictionary/10279

中華民國憲法法庭. (2023, January 4). 釋字第603號城大法官仲模、廖大法官義男、許大法官玉秀、林大法官子儀分別提出之協同意見書. Retrieved from https://cons.judicial.gov.tw/docdata.aspx?fid=5297&id=167570